本网讯(文/沈芝芳 图/各学生组织)寒假期间,生命科学学院各年级各专业学子纷纷返回家乡,走进社区和学校,开展了一系列生动有趣的科普宣讲活动。他们结合专业知识和家乡特色,将科学知识带到基层,用实际行动践行青年学子的担当,为家乡的生态文明建设和科学普及贡献力量。

扎根乡土:让科学照进现实

学子们以“在地化科普”为突破口,深度挖掘家乡特色资源,打造有乡土气息的科普课堂。在巴中,22级学生党员金美辰以青花椒种植为例,讲解了植物生物学的相关知识。她从青花椒的生长环境、种植技术到经济效益,深入浅出地介绍了这一地方特色产业背后的科学原理。通过问答互动和实物展示,复杂的科学知识变得直观易懂,受到了当地群众的热烈欢迎。

在广元,学院二级心理辅导站站长、22级学生张佩佩聚焦广元“土”酸菜的发酵之旅,围绕酸菜的由来、土酸菜的特点、土酸菜的发酵工艺和原理等方面为学生科普家乡的传统美食,帮助学生们理解微生物发酵技术以及其与日常生活的紧密关联。

在内江,学院学生分会副主席、23级学生杨友以当地独特的生物资源为切入点,详细讲解了资中血橙的起源和培育过程。资中血橙原本是意大利的塔罗科血橙,经过中国农业科学院柑桔研究所的引进和本地化培育,最终融入了内江的“甜城味”,成为当地特色农产品。通过生动的故事和实物展示,让群众对家乡的特色产业有了更深的了解。

在南充,24级生物技术专业学生何宜星向当地小学生科普了市花三角梅,详细讲解了三角梅的生长习性、观赏价值及所承载的象征意义,引导孩子们深入了解这一日常所见花卉的独特魅力。

深耕内容:多维解码专业价值

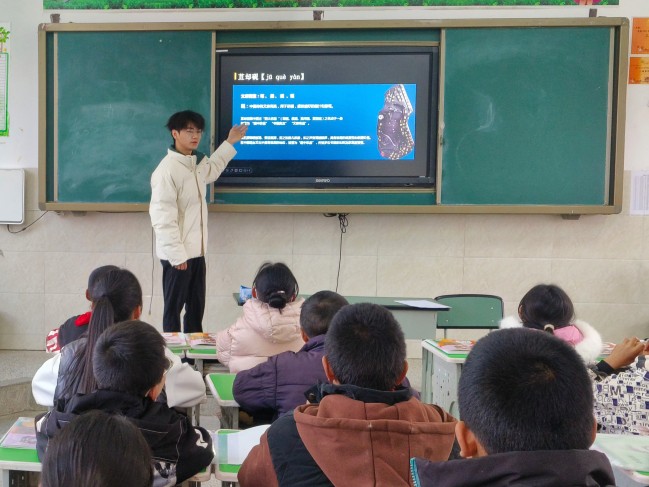

为了让科普活动更加丰富多彩,学生们采用了多种形式,既注重知识深度又强化情感共鸣。在甘孜州红原县和凉山州宁南县,24级生物科学专业学生纳金拉姆、普日龙聚焦高原生态,分别向当地群众科普了“高原精灵”牦牛和种桑养蚕技术,阐述了二者对于当地经济、生态及文化传承的重要作用。

在攀枝花,24级生物科学专业学生蒲林向当地小学生介绍了产自攀枝花的文房瑰宝——苴却砚,宣讲内容包含苴却砚的起源与地位、苴却砚博物馆、苴却砚的制作工艺和苴却砚作品展示,并就如何发扬苴却砚文化进行互动交流。

在内蒙古,24林学专业鲍佳蕊以沙棘为例,介绍了沙棘的生态价值以及生物学相关知识,通过图片、视频和实物模型,展示了沙棘在高原生态系统中的重要作用,并深入介绍了沙棘的“经济+生态+社会”三效合一功能。

在绵阳,24级林学专业学生谢欣怡走进绵阳市创新实验幼儿园,通过生动的故事分享,讲述了绵阳两弹城的辉煌历史与两弹一星精神,在孩子们心中播下红色种子和科学梦想。

淬炼成长:青春与乡土双向奔赴

此次寒假返乡科普社会实践,学院学生干部、学生党员主动带头,学生团员积极响应,广大学子充分参与,形成了一场场跨越山海的知识接力。生科学子们不仅将专业知识带回家乡,也经历着深刻的自我历练。正如一位学生党员所说:“把课堂所学转化成家乡群众能听懂的知识,对我们既是挑战也是成长。”

近年来,生命科学学院积极开展“生生不息”主题科普社会实践,通过组织学生返乡宣传、开展科普志愿服务等方式,构建了“学习-实践-服务”的育人链条。未来,学院将继续拓展科普形式,鼓励更多青年学子用专业知识服务社会,为全民科学素质提升注入生科力量。